[아침뜨락] 김미경 수필가

첫인상은 3초 안에 결정되고 늦어도 7초 안에 결정된다고 한다. 그 짧은 시간에 누군가를 판단한다는 게 억울하기도 하고 당황스럽기까지 하다.

많은 사람은 성형하고 더 나은 외모를 위해 다이어트를 하고 운동을 하고 수술까지 병행하는 무리수를 두는 세상에 우리는 살고 있다. 그래서 TV에 비치는 연예인들의 모습은 누가 누구인지 구별이 되지 않을 정도로 비슷비슷한 모습으로 클론을 연상하게 한다.

우연한 기회에 이.름.꽃.시 강연에 참석하게 되었다. 긴 머리에 페도라를 쓴 화가와 청바지에 기타를 메고 있는 가수의 첫 느낌은 그다지 부드럽지는 않았다. 나이 든 아저씨들이 조금 독특한 모습으로 기타와 스피커, 화방 용품을 가지고 와서 설치하는 모습은 꼭 노천에서 공연 준비를 하는 이름 없는 아마추어의 모습, 그 자체였다

강연을 시작했다. 첫 화면엔 "드로잉 콘서트 내 이름을 걸고 약속합니다."로 윤동주의 서시를 띄어놓고 행마다 다른 색깔로 글자를 돋보이게 하였다. 그리고 낭독하고 나서 제일 와닿는 행을 읽어보라고 청중한테 이야기했다. 나는 나도 모르게 손을 들고 "한 점 부끄럼이 없기를" 읽었다. 이유를 물어보는 화가에게 그러게요…. 평소에 많은 죄를 지었나 봅니다. 하면서 손으로 얼굴의 반을 가렸다. 무슨 연유였는지 모르지만 당첨입니다. 하면서 이름을 물었다.

청바지의 가수가 윤동주의 서시를 노래로 부르고, 시가 노래로 우리들의 가슴에 울려 퍼지고, 그 느낌을 즐기는 동안 화가의 손은 분주하게 움직였다. 노래가 끝나고 내 이름이 다시 호명되었다.

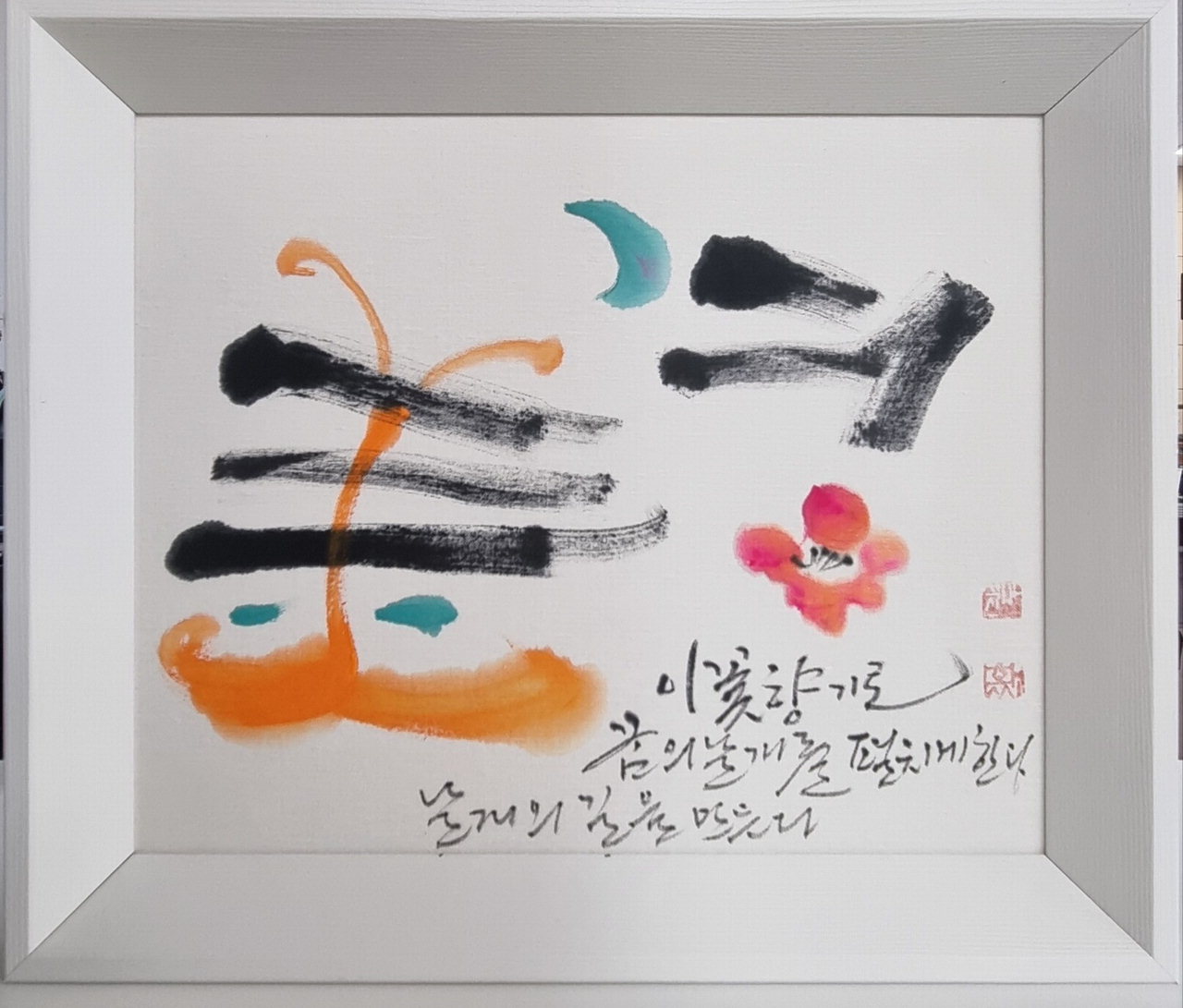

화가의 손에서 건네받은 화선지 캔버스에는 내 이름과 함께 '이 꽃향기로 꿈의 날개를 펼치게 한다. 날개의 길을 만든다.'라는 꽃과 함께 예쁜 글씨를 써서 선물이라며 주었다. 감동과 부끄러움이 한꺼번에 몰려왔다. 나도 모르게 든 손이 부끄럽지만, 용기 있는 모습이라며 화가가 건네준 선물, 꽃으로 변화된 이름 그림과 덕담이 따스하게 다가왔다.

그 뒤로 김춘수의 "꽃", 도종환의 "바람이 오면" 안학수의 "호박꽃" 또 다른 몇 편의 시가 노래로 다가왔다.

윤동주 노래가 끝나고 내가 받은 선물과 꽃처럼 노래 사이사이에는 누군가의 이름이 꽃이 되는 시간을 가졌다.

누군가의 이름이 꽃이 되면서 눈물을 쏟아내는 사람들도 있었다. 어떤 사람은 치매를 친구처럼 함께 사는 우리 엄마 박정자 여사의 이름으로 선물해 주고 싶다고 했다. 또 어떤 분은 이십 대의 마지막을 아직도 정착하지 못하고 있는 아들을 위해 힘을 실어주고 싶다고 하였다. 사람의 이름이 따뜻한 감동의 꽃으로 피었다.

이.름.꽃.시 액자를 선물받은 사람들의 이야기가 강연을 함께 듣는 사람들을 울렸다 웃겼다. 듣는 사람들의 스토리가 강연의 한 부분에 녹아서 그 이름들이 맑고 따듯하게 다가왔다.

"나는 누군가에게 맑고 따듯한 이름으로 다가간 적이 있었을까?" 아버지의 딸로 불렸던 내 이름이 어느 순간, 한 남자의 아내로, 두 아들의 엄마로, 긴 시간 사라졌던 이름, 액자 속 내 이름이 좀 어색하지만 나는 새롭게 태어난 것처럼 내 이름에 당당하기로 했다.

따스하게 내 이름을 바라볼 수 있게 해준 두 남자의 순수한 강연과 노래가 무의미하게 반복되는 일상에서 멈춰버렸던 시계의 초침이 울리는 것처럼 작은 울림으로 다가왔다.

모든 걸 내려놓고 헐벗은 몸으로 당당하게 긴 침묵을 지키던 나무의 녹슨 수피가 조금씩 움틀 거리고 있다. 새벽에 쨍한 차가운 공기, 꽃이 피기 전 부는 달콤한 바람, 해 질 무렵 물드는 노을의 열정, 어느 하루 쉽게 넘어가는 날이 없다.

따스한 숨결이 토닥토닥 꽃을 피운다는 남녘의 꽃 소식이 활짝이고, 새 학기가 되면 꼬물꼬물 병아리같이 눈망울의 아이들을 만난다. 다가오는 봄처럼 상큼하고 밝게 기분 좋은 꽃 피는 봄을 기다리는 것처럼 내가 만나는 사람들은 모두가 맑고 따스한 사람이기만을 기대해 본다. 아니, 내가 그들에게 맑고 따스한 사람으로 다가가고 싶다.